「マジョリティの特権」という言葉をご存知でしょうか?企業における雇用の多様化を推進する上で、人権や差別について多角的な視点を持つ必要があり、「マジョリティ」であることで得られる特権について客観的に理解することは必須といえます。

本記事では、マジョリティの特権の意味や自覚するための6ステップ、気づくことで得られるメリットなどについて解説します。企業組織内の多様化に向けて、取り組むべき配慮や支援を考える上でも重要な概念ですので、ぜひご覧ください。

このページの目次

「【2026年ロクイチ報告対応】障害者の実雇用率計算シート(Excelテンプレート)」無料公開中

自社の実雇用率を集計するためのExcelシートのテンプレートです →(無料) ダウンロードはこちら

マジョリティの特権とは?

マジョリティの特権とは「マジョリティ側の属性を持っていることで、苦労なく得ることができる優位性」のことです。マジョリティは多数派という意味ですが、ここでは数の多さではなく、より権力を持っている側を指します。

この「特権」は普通の生活の中では見えにくく、気づくことなく生活している人も少なくありません。特権の見えにくさは、自動ドアに例えることができます。

自動ドアは、近づくだけで当たり前に開くものであり、自動ドアに慣れていると、ドアが自動で開いてくれることの利便性を意識することもあまりなくなります。マジョリティの属性を持つことは、自動ドアが普通の風景のように馴染んでいる状態といえます。

しかし、マジョリティに属していない人(マイノリティ)の前は、さまざまな障壁が立ちはだかり、開いていないドアがたくさんあります。しかし、ドアが自動で開くことが当然であるマジョリティには、その障壁が理解できません。場合によっては、ドアを通れないことを「本人の努力不足」だと決めつけてしまうケースまで出てきます。

このようにして、マジョリティの特権が生まれていますが、マイノリティの人たちが何を持ってしてマイノリティとして感じているかは、集団や環境、状況などさまざまな要因によって異なります。まずは「特権を自覚することが第一歩だと気づくための概念」だと知ることが重要でしょう。

参考元:出口 真紀子:マジョリティの特権を可視化する~差別を自分ごととしてとらえるために~|クローズアップ

マジョリティの特権かどうかのチェック項目

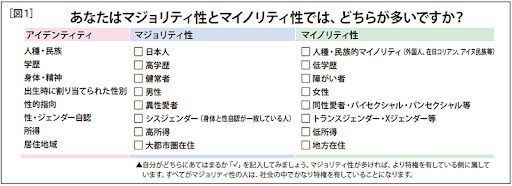

マジョリティの特権に自ら気づくことは難しい傾向があります。民族、学歴、性別といったアイデンティティの中で、自分にどの程度マジョリティ性があるかを知るために、以下のチェックリストで当てはまるものにチェックを入れてみましょう。

画像:東京人権啓発企業連絡会

チェックが入った項目が多いほど、マジョリティ側であると判断でき、特権を持っていると言えます。

「【2026年ロクイチ報告対応】障害者の実雇用率計算シート(Excelテンプレート)」無料公開中

自社の実雇用率を集計するためのExcelシートのテンプレートです →(無料) ダウンロードはこちら

マジョリティの特権を自覚し向き合うための6つのステップ

マジョリティの特権を自覚し、自身がマジョリティと認識すると同時に、どのような対応をすれば良いのか戸惑う人もいるでしょう。

マジョリティの特権を自覚し、適切な言動を取るまでには、アメリカの心理学者ヘルムズ氏の理論に基づく「6つのステップ」で推移していくといわれます。

6つのステップの詳細は、以下の通りです。

- 「特権」に無自覚な段階

- 罪悪感を抱く段階

- 周囲のプレッシャーに負けてマイノリティを避ける段階

- マイノリティーのことを知ろうと、一歩を踏み出す段階

- 自身を見つめ直し、現状を知ることに没頭する段階

- 抑圧のない社会を実現するため、自主的に行動する段階

マジョリティの特権に気付いた後には、罪悪感を抱く段階や周囲のプレッシャーに負けてマイノリティを避ける段階を通ります。その後、マイノリティを知ろうと一歩を踏み出す段階に入ると、迷いや不安から前の段階に戻ってしまうこともあります。

そのステップを通り、葛藤を抱えながらも自身を見つめ直し、現状を知ることに没頭する段階へと進むことができます。無自覚なところから、必要なことを少しずつ学んでいき、最終的に抑圧のない社会の実現に向けて自主的な行動を取る段階に進むのです。

マジョリティの特権に気づくことの利点

マジョリティの特権に気づくことにより、さまざまなメリットが考えられます。ここでは、主に3つの利点について説明します。

(1)差別の問題をマジョリティ側が自分ごととして捉えられる

マジョリティ側が、差別の問題を自分ごととして捉えることにつながります。差別があった場合に「私には〇〇の特権がある」と置き換える習慣を持つことで、自分に特権があることを客観的に理解できます。

例えば、引っ越し業者などの肉体労働の求人に女性が応募した際に、「女性には業務が難しいかも…」と面接を断られることがあったとします。「女性は男性よりも体力がないから業務ができないと判断した」場合は女性差別と判断できます。このとき、マジョリティ側の人間が「「男性だったら面接を断られることはない」という特権がある」と捉え直せるでしょう。

(2)特権があることによって、どれだけ社会を変えやすい立場にいるかが自覚できる

マジョリティ側は、周囲から「中立」とみなされやすいという強力な特権を持っています。

例えば、飲み会などで上司に言葉遣いについて指摘された際に「低学歴だから仕方ないよな」と言われた際、「それ学歴に関する差別ですよ」と本人が伝える場合と、高学歴の男性が上司に伝える場合では、伝わり方が異なります。

マジョリティ側に属しているだけ、バイアスがかかっていないと見られやすいため、ハラスメントや差別への異議申し立てが好意的に取られやすいというメリットがあります。よって、社会へのインパクトが大きいことの自覚につながります。

(3)アライとなることでマイノリティとマジョリティが共に生きやすい社会が実現できる

マジョリティ集団の一員でありながら、マイノリティ集団への差別や不公正に対して異議を唱え、行動を起こす人々を「アライ」と呼びます。アライの数が増えれば、マイノリティとマジョリティが共に生きやすく、誰もが声を上げやすい社会の実現につながります。

例えば、女性に対するセクハラに対して「そういうのは良くないですよ」「今のはセクハラですよ」などと男性が指摘することで聞いてもらえることがあります。また、男性が1人ではなく複数で「やめましょう」と言えば効果は高まりますし、地位の高い男性ならさらに影響力は大きくなる可能性があるでしょう。

まとめ

マジョリティの特権は見えにくく、気付くことが難しいものですが、ダイバーシティを推進していく上で理解する必要があります。また、「マイノリティの困難に気づかないことが問題である」と気づくこと自体が、ダイバーシティの第一歩になります。

今回紹介した自己チェックなどを通して、客観的な視点から特権を持っていることに気付くことはできます。ただ、行動を取るまでには段階的な推移があり、葛藤やネガティブな感情を抱くステージがあることも念頭に置いておいておくべきでしょう。

多様な人材の活躍を後押しするために、マイノリティやマジョリティの概念について、社内で知識や理解を広げてみてはいかがでしょうか。