障害者雇用は「採用して終わり」ではありません。むしろ、採用のあとが本番です。精神障害・発達障害のある方の雇用では、法定雇用率の達成を急ぐあまり、現場準備が整わないままスタートし、早期離職やトラブルにつながることも少なくありません。

Kaienでは「常駐支援サービス」を通じて、就労現場のマネジメント支援を行っています。本シリーズでは実際に数多くの就労現場を担当するKaien常駐スタッフが、その実際の経験から見えた「つまずきやすいポイント」と「成功のヒント」を解説します。

本記事では障害者雇用の「計画と方向性」の重要性について解説します。

このページの目次

これから障害者雇用を始める際の第一歩 「計画と方向性」

2024年4月から民間企業の法定雇用率は2.5%に引き上げられ、障害者雇用は多くの企業にとって避けて通れない経営課題となりました。現場で企業様と向き合っていると、準備不足から次のような課題が起こりがちです

- せっかく採用しても仕事がない:業務の切り出しができないまま採用を進め、社員が時間を持て余してしまう。

- 現場の受け入れ体制が整っていない:採用担当と受け入れ部署の情報共有が足りず、入社後のプログラムやマネジメントが手探りになる。

- 目標が定まっていない:評価基準がなく、社員が何を目指せばいいか分からず不安になる。

こうした課題は、決して乗り越えられないものではありません。すでに障害者雇用を始めている企業様も、まずは採用前の「計画と方向性」をしっかり見直すことが大切です。場当たり的な対応は、現場の混乱や早期離職を招きかねません。

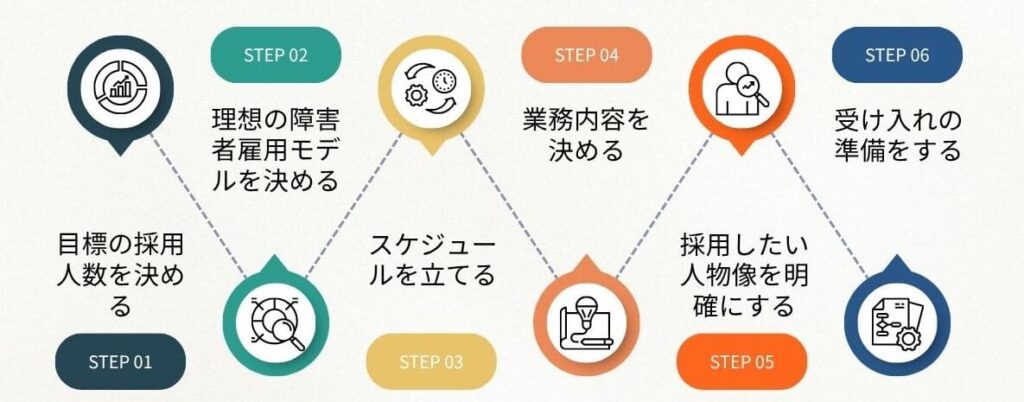

障害者雇用を成功させるためには、行き当たりばったりではなく、ありたい姿のゴールを明確にして、体系的な計画を立てて進めることが重要です。障害者雇用をこれから始める企業様が確かな第一歩を踏み出せるよう、「計画と方向性」の立て方を6つのステップで具体的にご紹介します。

採用前計画の6つのステップ

ステップ1:目標の採用人数を決める

障害者雇用促進法により、企業は常時雇用する労働者数(※)に法定雇用率を乗じた数以上の障害者を雇用する義務があります。計画の第一歩は、現状把握です。まずは何名の障害者を雇用する義務があるのかを正確に算出することから始めましょう。

雇うべき障害者の数(=法定雇用障害者数)は以下の計算式により求めることができます。

常時雇用する労働者数 × 法定雇用率 = 法定雇用障害者数(1人未満の端数は切り捨て)

常時雇用する労働者とは、週の所定労働時間が20時間以上の労働者を指します。短時間労働者(週20時間以上30時間未満)は0.5人、週30時間以上の労働者は1人としてカウントします。

法定雇用率とは、障害のある人を一定の割合(パーセンテージ)以上で雇うように法律により定められる率です。現在の法定雇用率は以下の通りです。

法定雇用率(民間企業) 2.5%(2026年7月1日以降は2.7%に引き上げ)

例えば、週30時間以上の労働者が300人、週20時間以上30時間未満の労働者が50人いる企業の場合、常時雇用する労働者数は 300人 + (50人 × 0.5) = 325人 です。

つまり、この企業が雇用すべき障害者の数は、以下の通りです。

- 2025年時点(法定雇用率2.5%):325人 × 2.5% = 8.125人 → 8人

- 2026年7月以降(法定雇用率2.7%):325人 × 2.7% = 8.775人 → 8人

まずは自社の労働者数を正確に把握し、目標となる雇用人数を明確にしましょう。この数字こそが、今後の計画の「起点」であり、「軸」となります。

参考ページ:障害者の法定雇用率は2.7%に引き上げ|現状や動向について【2025年最新版】

ステップ2:理想の障害者雇用モデルを決める

法定雇用人数を把握したら、次に考えるのは「障害者雇用を通じて会社がどうなりたいか」というビジョン、つまり「ありたい姿」です。はじめのうちは、以下のような具体性のないイメージや理想でまったく問題ありません。経営層や関係者とよく話し合ってイメージを作っていってください。

- 「社員一人ひとりの多様な個性を活かし、イノベーションを生み出す組織にしたい」

- 「バックオフィス業務の効率化を図り、コア業務に集中できる体制を構築したい」

- 「離職率が低く、誰もが安心して働ける職場にしたい」

ありたい姿が曖昧なまま「とにかく頭数を揃えよう」と進めてしまうと、採用した社員はどう貢献すればいいのかわからなくなり、現場もどう接していいか迷ってしまい、結果的に早期離職という悪循環に陥ります。「採用した社員に、どのような役割を担ってもらい、どのように会社に貢献してもらうか」を具体的に描くことが、戦力化への第一歩です。ありたい姿が決まったら、「実現するための具体的な手段」を考えます。

障害者雇用の主な2つのタイプ

「ありたい姿」を具体化するために、障害者雇用の主な2つのタイプを理解しておきましょう。ここでは障害者雇用を一般的な雇用に照らし合わせて、分散型雇用と集合型雇用の2つに分類します。

| タイプ | 特徴 | 向いている企業 |

|---|---|---|

| 分散型雇用 | 各部署に1〜数名ずつ配置する、最も一般的な形態。多様な人材が共に働くことで、インクルーシブな組織文化を醸成しやすい。 | 全部署で障害者雇用の受け入れに対する協力体制が得られやすい企業。多様な人材から新たな価値創出を目指す企業。 |

| 集合型雇用 | 特定の業務を専門に行うチームや特例子会社を設立し、そこに社員をまとめて配置する形態。サポート体制を集約しやすく、効率的な運営が可能。 | 定型的なバックオフィス業務が大量に発生する企業。まずはノウハウを蓄積し、スモールスタートしたい企業。 |

例えば、「社員の多様性を活かしたい」というビジョンであれば、各部署に配置する分散型雇用が適しているかもしれません。「バックオフィス業務を効率化したい」というビジョンであれば、特定のチームに集約する集合型雇用が有効な手段になるかもしれません。

もちろん、両者を組み合わせたハイブリッド型もあります。自社の事業内容や組織文化、そして将来的なビジョンと照らし合わせ、「ありたい姿」を具体的に描いてみましょう。

成功のヒント!「ありたい姿」を見つけるための情報収集

「ありたい姿」をイメージするためには、他社の事例や専門的な情報をインプットすることが欠かせません。ウェブサイト等に掲載されている情報を参考にして、積極的に情報収集を行いましょう。

厚生労働省やハローワーク、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のウェブサイトには、制度や助成金、豊富な事例集が掲載されています。 また、当社のような障害者雇用を専門に扱う企業のウェブサイトの中には、実践的なノウハウや成功事例が多数掲載されていることがあります。

| 情報源 | 主な内容 |

|---|---|

| 厚生労働省 障害者雇用対策ページ | 障害者雇用の政策や助成金、公表データなどを公開 |

| 障害者雇用事例リファレンスサービス | 創意工夫を行い積極的に取り組んでいる企業の雇用事例 |

| 啓発誌「働く広場」 | 障害者雇用事業所の職場ルポ等最新の雇用事例を毎月公開 |

| 多様な人材が活躍できる!企業インタビュー | 精神障害・発達障害を積極活用する企業のインタビュー記事 |

| 障害者雇用の現場に潜入!(Kaien YouTube動画) | 障害のある方が強みを活かして活躍する現場に潜入取材 |

より具体的なイメージを持つために、実際に障害者雇用を行う職場や採用活動の現場を見に行くことも、おすすめの情報収集の手段です。ハローワークや支援機関が主催する見学会があれば積極的に参加し、現場の雰囲気や業務内容、サポート体制を肌で感じてみましょう。

また、障害者雇用の支援を行う専門のコンサルティング会社の支援を受け、自分たちがイメージしている障害者雇用を先行して行っている企業を聞き、見学をアレンジしてもらうのもよいかもしれません。(参考:障害者雇用のコンサルティングサービス)

他社の事例はあくまで参考ですが、多くの事例に触れることで、自社にとって最適な「ありたい姿」がより鮮明になっていきます。

ステップ3:スケジュールを立てる

「ありたい姿」というゴールが見えたら、そこから逆算して具体的なスケジュールを立てていきます。「いつまでに、何を、どのように」進めるかを明確にすることで、計画が絵に描いた餅で終わるのを防ぎます。

採用までのリードタイムと選考プロセス

障害者採用は、一般採用とは異なる配慮やステップが必要となるため、比較的長い時間がかかる傾向にあります。求人募集を開始してから内定を出すまで、一般的に3ヶ月〜6ヶ月程度を見ておくとよいでしょう。

| プロセス | 期間の目安 | アクション |

|---|---|---|

| 募集・書類選考 | 1~2ヶ月 | 求人票を作成し、ハローワークや人材紹介会社を通じて募集を開始する。 |

| 面接(1~2回) | 1ヶ月 | 応募者のスキルや経験、人柄を確認すると同時に、企業側がどのような配慮をできるかをすり合わせる。障害の特性や必要な配慮について、本人から話を聞く。 |

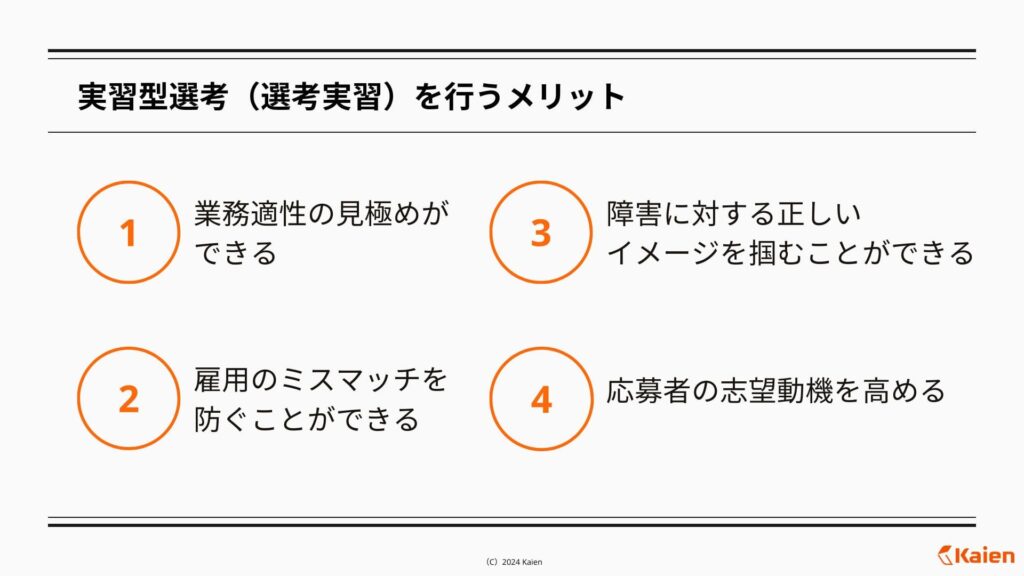

| 職場実習 | 1日~2週間程度 | 応募者と企業が相互に適性を確認できるため、ミスマッチを防ぎ、定着支援に繋がる。受け入れ部署の準備期間としても現場社員が事前に関わることで不安が軽減され、スムーズな受け入れが可能になる。 |

| 内定・条件の調整 | 1~2ヶ月 | 実習を経て双方の合意が取れたら内定を出す。給与や勤務時間などの条件に加え、通院への配慮や業務指示の方法など、具体的な働き方について最終的な調整を行う。 |

いつまでに何名採用したいか?(ロクイチ報告)

障害者雇用の採用人数目標は、先に算出した法定雇用障害者数を基準に設定します。毎年6月1日時点での「ロクイチ報告」に向けて、企業は翌年5月末をマイルストーンとし、採用計画を立てるのが一般的です。法定雇用率未達の場合は行政指導や企業名公表の可能性もあるため、採用リードタイム(3〜6ヶ月)を考慮すると、遅くとも年明けまでに募集を開始する必要がある、という具体的なスケジュールが見えてきます。

参考:【2025年ロクイチ報告対応】障害者の実雇用率計算シート(Excelテンプレート)

ステップ4:業務内容を決める

スケジュールが決まったら、いよいよ採用活動の核となる「どんな仕事」を「どんな人」に任せるかを具体的に定義していきます。企業様の困りごとをお聞きしていると、「募集時に設定したスキル要件と実際の業務に必要なスキルにギャップがあり、業務の任せ方に悩みが生じ、社員からも不満の声が上がっている」という例はよくあります。ここでの解像度の高さが、採用のミスマッチを防ぎ、入社後の活躍を左右します。

業務の切り出しと創出の具体例

最初に決めた「ありたい姿」のコンセプトに基づき、社内の業務を見直します。「障害のある方に任せられる“簡単な仕事”を探す」のではなく、「既存の業務プロセスを分解・再構築し、新たな役割(ポスト)を創り出す」という視点を持つことが重要です。

農園のような外部に業務を作り本業と分離した雇用もありますが、ここではよりインクルーシブで活躍することを目指した障害者雇用の事例をもとに2つの具体例を紹介します。

総務部門における文書管理とDX推進: 総務部門の書類管理業務を分解・再構築し、業務効率化とDX化を同時に進めます。分解前の業務: 総務担当者が、紙の書類を整理し、手作業で探し出す作業をすべて行っている。分解・再構築後の役割: 大量の紙の書類をスキャンし、電子データとして保存・整理する役割を創出します。これにより、書類の検索が容易になり、総務担当者は来客対応や施設管理といった、より重要な業務に専念できるようになります。正確さが求められるスキャンやデータ入力業務は、障害のある社員の強みを生かしやすい分野です。

営業部門の業務効率化: 営業担当者が行っている多岐にわたる業務(商談、資料作成、顧客情報のデータ入力など)を分解し、新たな役割を創出します。これにより、営業担当者は顧客との関係構築といったコア業務に集中できます。具体的には、データ入力や契約書の整理といった定型業務を障害のある社員に任せることで、営業活動全体の効率が上がり、チーム全体の生産性向上が期待できます。

参考:【精神・発達障害者の雇用】貢献度の高い業務切り出しの進め方

ステップ5:採用したい人物像を明確にする

切り出した業務がある程度見えてきたら、必要な業務スキルを整理します。

業務スキル以外にも、求める姿勢(例:「自分のペースで成長を目指せる」「新しいことに前向きに取り組める」「周囲と協力しながら働ける」など)を、自社の文化や状況に照らして明確にし、採用時の募集要項に明示します。

ステップ3で紹介した職場実習(インターン)は、書類や面接では見えないミスマッチを防ぐ最も有効な手段です。実務を通じて企業と応募者双方が適性を確認し合えるため、入社後の高い定着率に直結します。

参考:【ノウハウ】障害者雇用の職場実習を成功させるための3つのポイント

ステップ6:受け入れの準備をする

どんなに素晴らしい人材を採用しても、受け入れ側の体制が整っていなければ、その能力を十分に発揮できません。安心して長く働いてもらうための体制づくりは、採用活動と並行して進めるべき重要事項です。

採用担当と配属部署の連携が成功の鍵

採用担当者が描いた「ありたい姿」や切り出した業務、求める人物像といったビジョンを、配属先の管理者やチームメンバーと事前に共有することが不可欠です。この連携によって、以下のことが実現できます。

| 評価指標と運営方法の共有 | 採用時に設定した評価目標と、入社後の育成計画にズレが生じません。管理者は何を指導すればいいか明確になり、社員も目標に向かって成長を実感できます。 |

| 障害特性への理解促進 | 障害特性や必要な配慮について事前に話し合うことで、管理者や現場の社員が戸惑うことなく、安心して受け入れられます。 |

| 負担軽減と孤立防止 | 採用担当者が運営の進捗を共有しながら伴走することで、配属部署の管理者が一人で悩むことなく、負担を軽減できます。 |

入社後のプログラムや育成プランを具体的に共有し、現場全体でサポートする体制を整えておくことが、社員の定着と戦力化につながります。

参考:発達障害者雇用の社内理解を促進するために伝えるべき3つのこと

大丈夫。今からでも立て直せる、障害者雇用成功のヒント

「計画と方向性」を立てることは、障害者雇用を成功させるための第一歩です。しかし、十分な準備ができないまま、採用を始めてしまった企業様も少なくないかもしれません。

たとえ事前準備が不十分で、採用後に混乱が生じてしまったとしても、決して手遅れではありません。現状を正しく把握し、一つひとつ課題を解決していくことで、状況を立て直すことは可能です。

ここで、事前準備の不足により早期離職などのリスクが高まりましたが、丁寧にひとつひとつ課題を解決により、立て直すことができた企業様の事例をご紹介します。

事例:食料メーカーA社(常駐支援のサポート事例から)

A社は、それまで積極的な障害者雇用を行ってきませんでしたが、法定雇用率の指導の可能性が高まったことで急ぎで雇用を開始しました。採用担当は「データ入力や書類整理」といった一般的な業務を想定して採用活動を進めました。しかし、現場への業務ヒアリングが不十分だったため、いざ入社してみると「任せられる仕事がない」という状況に陥ってしまったのです。

さらに、社員の特性を十分に理解しないまま業務をアサインした結果、集中力の維持が苦手という特性を持つ社員に、細かい数字を扱う長時間にわたるデータ入力業務を任せてしまいました。これにより、社員は体調を崩して欠勤が続く事態に。現場担当者は、相談先も分からず、孤立した状態で手探りで対応をしていました。

このままでは早期離職や、現場担当者の疲弊につながってしまうと判断した私たちは、常駐支援という形で立て直しを支援しました。まず、現場担当者と共に業務内容を丁寧に洗い出し、社員の特性と強みを活かせる業務を創出しました。

- 人事部門: 毎月の社員勤怠管理や、社内アンケートの集計・データ化

- 総務部門: 備品の発注管理や、社内文書の電子化・ファイリング

これらの業務は、定型的で正確さが求められる一方で、作業時間の調整がしやすいため、社員の特性に合致していました。

また、現場担当者が一人で抱え込まないよう、定期的なミーティングを実施。社員の特性を改めて確認し、体調の変化に合わせた柔軟な働き方や、困った時の相談窓口を明確にしました。

その結果、社員は貢献感を感じられるようになり、業務への意欲が向上。現場担当者も不安なくマネジメントできるようになりました。社員が定着し、チーム全体の生産性も上がるという良い循環が生まれました。

まとめ:戦力化のビジョンが、障害者雇用を成功に導く

今回ご紹介したステップに沿って、まずは自社の障害者雇用の「ありたい姿」を描き、そこから逆算して具体的な計画を立ててみてください。

「ビジョンを描き、計画を立てる」。この最初のステップこそが、貴社の障害者雇用を単なる義務から、企業の未来を創る戦略へと高めるための、最も重要で確実な一歩となります。もし、この一歩を踏み出すことに不安を感じたり、具体的な進め方に迷われたりした際は、私たちのような専門家にご相談いただくことも一つの選択肢です。企業様の状況に合わせて共に考え、伴走することで、「もめない・やめない・やすまない」障害者雇用の実現をサポートさせていただきます。

ご相談は無料です、まずは気軽にご連絡ください