段階的に法定雇用率が進む中、従来のやり方では法定雇用率の遵守が難しく、新たな障害者雇用の在り方を模索する企業も多くいらっしゃることかと思います。

本記事では、障害者雇用を推進する選択肢として比較的多くの企業が取り組んでいる「集合型雇用」について解説します。Kaien法人向けサービス担当では、これまで20社以上の集合型雇用の立ち上げ支援を行ってまいりました。これまでの経験に基づき、集合型雇用を検討中の企業様や、新たに集合型雇用を立ち上げようとされている企業様にお役立ていただけるよう「成功のポイント」や「進め方」をお伝えします。

「集合型の障害者雇用 チーム立ち上げガントチャート」無料公開中

チーム立ち上げに必要な準備項目が、ステップごとに分かるガントチャートです。 →(無料) ダウンロードはこちら

集合型雇用と分散型雇用

集合型雇用とは、複数の障害のある方をひとつのユニット(以下、「雇用チーム」と言います)でまとめて雇用し、社内で切り出された業務に従事する雇用モデルです。雇用チームには業務を指導したり、日々の指示を行う専属の指導員を配置し、きめ細かいマネジメントを行うものです。雇用チームの大小は企業により様々で、数百名を超える大規模な雇用を行う特例子会社もあれば、本社の人事部付で4~5名程度が雇用される、比較的コンパクトなチームもあります。

一方で分散型雇用とは、障害者雇用のために組成されたチームではなく人事部、経理部、営業部など、通常の部署に個別で配属する雇用モデルです。集合型雇用に比べて、雇用チームのために業務を切り出す必要がなく、健常者と障害者がともに働くインクルーシブな雇用である印象があり、ポジティブに捉えられる一方で、受け入れるそれぞれの職場が障害に対する適切な理解・配慮を行うための「余裕」を持てない場合がしばしばあり、働く障害者側も一定の自律性が求められるため、障害のある方のすべてが分散型雇用で働きたいというわけではありません。

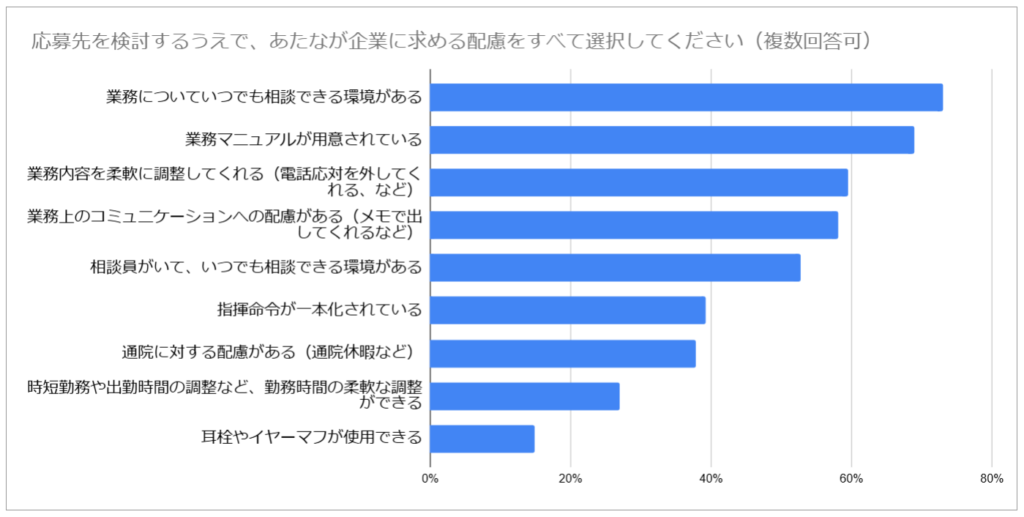

Kaienが就労移行支援の利用者に対して行った「求職者の意識調査アンケート」にて、「企業に求める配慮」を質問したところ、回答者74名のうち56名が「いつでも相談できる環境がある」を選択し、選択肢の中で最も選ばれた数が多い回答となりました。分散型雇用で「いつでも相談できる」という配慮のニーズを満たすことができればよいのですが、現実的に難しいケースも多いでしょう。法定雇用率引き上げを背景に、より幅広く、多様な人材に活躍してもらうための工夫として、企業は分散型雇用に合わせて、集合型雇用を並行して検討していく必要があるのではないでしょうか。

「集合型の障害者雇用 チーム立ち上げガントチャート」無料公開中

チーム立ち上げに必要な準備項目が、ステップごとに分かるガントチャートです。 →(無料) ダウンロードはこちら

集合型雇用の進め方

ではこれから新たに集合型雇用を作る際には、どのような進め方をすべきでしょうか。

Kaien法人向けサービスの企業支援事例に基づき、雇用開始までのステップを、順を追って解説します。

1.コンセプトの決定

これから立ち上げる集合型雇用チームがどのようなチームなのか、周囲の人がわかりやすいコンセプトを決めましょう。ひとくちに集合型雇用といっても、取り組んでいる会社ごとに様々な特徴があります。求職者が仕事を選ぶ際にも、どのようなことを目指す雇用チームなのか、わかりやすいコンセプトがあると自分に合った職場なのかを判断しやすくなります。また、はじめにコンセプトが合意形成できていると、その後の業務切り出しや就業条件が判断しやすくなります。

ゼロからコンセプトを考えてください、と言ってもあまり具体的には考えづらいかもしれません。まずは前例となる他社の雇用チーム担当者の話を聞いたり、実際に職場を見に行くことをおすすめします。複数の雇用チームを実際に見て、イメージに近いものが見つかれば、それをコンセプトにするとよいでしょう。

2.指導員の配置

雇用チームのマネジメントを行う指導員を選任しましょう。人選をする際に、障害について専門的な知識が必要なのではないか?と想像してしまうことが多いように見受けられますが、そのようなことはありません。指導員を行うために必要な障害に関する知識は選任後でも十分に習得することができます。それよりも、「一人ひとりの個性を理解し柔軟な対応ができるか」といった人に対する見方・接し方の面での適性と、実際の雇用チームで来なう業務を理解することができそれをわかりやすく伝えることができるか、ビジネスバックグラウンドや業務習得能力の2点が重要です。

たとえば外部から障害について詳しい福祉の経験がある人を採用しても、PCが使えず、教えるべき仕事を習得することが難しい場合には指導員には不向きです。それよりは外部から取ってきた人よりも容易に業務が習得できるであろう社内の人間で、障害者雇用に興味・関心がある人がいないかをまず探してみることをおすすめします。

3.オフィス環境の整備

雇用チームのメンバーが従事するオフィス環境を用意します。いちばん最初に決定するコンセプト次第ですが、メンバーの通勤負担を軽減するために郊外にサテライトオフィスを設置するのもよいでしょう。また、完全在宅勤務で集合型雇用を行う事例もあります。

本社等で雇用チームを運営する場合には、わざわざ個別に部屋を用意したり、ついたてを設けるなど、物理的に隔離する必要はありません。なるべくオープンな環境でみんなと一緒に仕事をしている雰囲気を醸成できるとよいでしょう。ただし、メンバーによっては人通りが多い場所、音や光の刺激が多い場所では集中しづらいという人がいる場合があります。なるべくオフィスフロアの壁寄りにデスクを設置したり、業務に集中したい場合に使用できる「集中スペース」を一角に設けるなどの工夫をするとよいでしょう。

4.業務の切り出し

雇用チームで行う業務を社内から集めます。業務切り出しをする上で重要なキーワードは「貢献度」です。

障害者であっても、障害への適切な配慮を行い、適性に合った業務にアサインすることが出来れば、責任ある業務を十分に提供することができます。はじめのうちは「任せて大丈夫かな」と不安を感じるかもしれませんが、多くの企業で成功事例があります。うまくいっている企業もはじめのうちは不安でしたが、最初の心理的ハードルを乗り越えれば、周囲が自然と「やってくれてありがとう」とお礼を言う理想的な障害者雇用につながっていきます

5.求人の設計

雇用チームで働く人を採用するための求人を作成します。集合型雇用に限らず、障害者雇用を成功させるために最も重要なことは、ミスマッチを防ぎ自社に合った人材を採用することです。どのようなスキルを持っている人が必要なのか、しっかり職務定義を行い、ターゲットにしている人材からの応募につながるよう、なるべく具体的に、業務内容や求めているスキルや経験を記述するようにしましょう。

法定雇用率が引き上げされる中、障害者雇用の採用活動は売り手市場です。求めるスキルに見合った給与設計にしましょう。「雇用が安定するか」という観点についても、求職者が重視するポイントです。正社員での募集が難しい場合には、契約社員から正社員にステップアップするための制度や実績などを具体的に記載するとよいでしょう。

6.採用活動

いよいよ採用活動です。採用活動は、「母集団形成」と「選考」の2つのプロセスに分けられます。

まずは母集団形成です。先ほど記載した通り、ミスマッチを防ぎ自社に合った人材を採用することが重要です。雇用人数の目標を達成するために、あまり合わない人を採用することになれば、あとあとお互い不幸な結果になるでしょう。マッチした人材を採用するために一定の採用人数を確保しましょう。目安としては採用人数に対して5倍程度の応募があるとよいと思います。

予算がある場合には人材紹介会社や採用コンサルティングなどの外部の専門機関を活用してもよいかもしれません。Kaienでも全国の支援機関と連携した求人媒体「マイナーリーグ」の運営や、ウェブサイトでの採用PR支援などの、採用支援活動を行っています。

続いて選考です。ミスマッチを防ぐために、「戦力として活躍できる能力を持っているか」「就労に向けた準備は整っているか」「どのようなところに得意・不得意があるか」という点を選考プロセスで見極めましょう。

ぜひ導入をおすすめしたい選考プロセスは、1日から1週間程度で行う「職場実習」です。1時間弱の面接で上記のような複数の観点を見極めることは困難です。実際に行っていただく業務を試したり、採用後に勤務してもらう職場環境で数日間一緒に過ごすことで、面接だけでは見極められない多くの情報を取得することができます。

集合型雇用の立ち上げを成功させるためのポイント

最後に、集合型雇用を立ち上げるうえで、ぜひ念頭に置いていただきたい「成功のポイント」をお伝えします。

立ち上げ時の採用人数は3名から5名程度にする

最終的に採用予定人数が10名や20名、それ以上であっても、立ち上げのタイミングは最大5名程度からキックオフすることをおすすめします。はじめのうちはお互いに慣れるまで時間がかかるのでできる限り余裕をもつことができるとよいでしょう。

また、人数が多ければ、その分だけメンバー同士のハレーションの可能性が高まります。仲間意識の醸成としても3名から5名程度がちょうどよいですし、あとから段階的にメンバーを増員した際にもキックオフメンバーが業務を教えるなど、力になってくれるでしょう。

全員一律で同じ業務、同じペースで仕事を教えようとしない

採用したメンバーはそれぞれ障害の種別も違えば、得意・不得意も異なります。みんな同じ業務を同じように教えて、同じようにできるようになるわけではありません。一人ひとりの適性を見極め、担当する業務を変えたり、習熟するまでのトレーニング期間を変えるなどの柔軟な対応を行いましょう。

業務指示とは別ラインで相談の窓口を設ける

指導員はメンバーから見れば上司です。不安や困りごとを相談するにも立場性が邪魔して、話したいことを話せないことがあるでしょう。指導員とは別ラインで相談相手を設けて定期的な面談の機会を持ったり、「不安や困りごとがあればこの人に相談してください」と明示しておくことで、早期にトラブルの種を見つけることができるでしょう。

少々のトラブルに動じず、長い目でみて対処する

はっきり言っておくと、何もトラブルがなく順風満帆にチームが立ち上がると思わないほうが良いです。多かれ少なかれ、多少のトラブルは発生するでしょう。しかし、多くの場合は立ち上げ時に発生する一過性のものです。落ち着いて丁寧に対処すれば解消できますし、慣れたら落ち着いてくるなど時間が解決することも多くあります。指導員や人事側も慣れないうちはちょっとしたトラブルに過剰反応してしまいがちですが、落ち着いて粛々と対応できるとよいと思います。

障害者雇用の「集合型雇用」の立ち上げについて解説しました。集合型雇用はより多く方に企業の戦力となって活躍してもらうための工夫なので、ぜひご関心がある企業は前向きにチャレンジいただければと思います。

一方で、集合型雇用が障害のある方にとってキャリア形成を阻む存在になっているのではないか、あるいはインクルーシブな雇用になっているのだろうか、と疑問視する声もあります。そのような意見にも耳を傾け、集合型雇用で働くメンバーのキャリアパスや育成についての制度を検討するなどを、中長期的に取り組む必要があるでしょう。

Kaienでは、「戦力となる障害者雇用」をテーマにして企業様への各種コンサルティングを行っています。無料でご相談をお受けしているので、本記事についてより詳しいことをお聞きになりたい方はフォームからご連絡ください。

ご相談は無料です、まずは気軽にご連絡ください

人事担当者向け 無料セミナー(約1時間)

| 日時 | 場所 | イベント | 申込 |

|---|---|---|---|

| 2026/2/16(月) 15:00-16:00 | オンライン | 長く働ける環境をつくる!入社準備から定着・キャリア支援までの実践ノウハウ | リンク |

| 2026/2/17(火) 15:00-16:00 | オンライン | 初めての障害者雇用ガイド②:合理的配慮って何?職場の理解を深めるポイント | リンク |

| 2026/2/18(水) 15:00-15:40 | オンライン | 採用計画のコツ!:書類・面接・実習でチェック!採用の見極めポイント | リンク |

| 2026/2/19(木) 13:30-15:00 | 東京・秋葉原 | 【就労移行支援の見学あり】新任の障害者雇用ご担当者向けセミナー <業務切り出し・採用・定着の基礎知識から、最新の民間サービスのトレンドまで> | リンク |

| 2026/3/6(金) 15:00-16:00 | オンライン | 初めての障害者雇用ガイド①:基礎から学ぶ制度とマーケット | リンク |

| 2026/3/25(水) 13:30-15:00 | 大阪・天六 | 【就労移行支援の見学あり】新任の障害者雇用ご担当者向けセミナー <業務切り出し・採用・定着の基礎知識から、最新の民間サービスのトレンドまで> | リンク |

| 調整中 | オンライン | 採用計画のコツ!:成功する障害者雇用の計画と業務設計 | リンク |

| オンデマンド配信 | ー | サテライトオフィス大阪弁天町 法人向けサービス説明会 | リンク |

| オンデマンド配信 | ー | ゼロからはじめる障害者雇用「小売業編」 ~業種別の障害者雇用事例シリーズ 第1回~ | リンク |

| オンデマンド配信 | ー | はじめて発達障害の部下を持つ上司のための「基礎知識・初期対応・マネジメント講習」 | リンク |

| オンデマンド配信 | ー | 助成金を活用した障害者雇用の採用と定着のための取組み事例 | リンク |